Franz Joseph

Christoph Gottsleben

1777-1860

Ökonomieverwalter

Moritzberger Amtsvogt und Ortsvorsteher

»Das Vermögen der Gemeinde

möglichst zu vergrößern«

Leben

und Wirken des Moritzberger Amtsvogtes

und Ortsvorstehers Christoph Gottsleben (1777-1860)

Von Jutta Finke

Garten von

Christoph Gottsleben

Von

1815 bis 1852 wirkte als Amtsvogt des Amtes Marienburg

Christoph Gottsleben, der von 1816 bis 1830 gleichzeitig auch

Ortsvorsteher von Moritzberg war. Seine zahlreichen, zumeist vom Amt

angeforderten Berichte beeinflussten die Entscheidungen der vorgesetzten

Behörden nicht unerheblich und geben Einblicke in die Verhältnisse des

Bergfleckens in dieser Zeit.

Herkunft und Familie

Franz Joseph Christoph Gottsleben

wurde am 25. September 1777 im Dom zu Hildesheim getauft. Seine Eltern

waren der Kanzleiinspektor Christoph Gottsleben und dessen Ehefrau

Marie Magdalene, geb. Hörling. Ihre Ehe wurde am 3. Mai 1774

geschlossen, außer dem Sohn Christoph gingen aus ihr noch weitere fünf

Söhne hervor: Johannes Anton (geb. 1775), Franz Wilhelm (geb. 1779),

Friedrich Anton (geb. 1781), Franz Joseph (geb. 1783) und Hermann Anton

(geb. 1787). Der Vater starb am 11. September 1797 in Hildesheim. Der

Bruder Hermann Anton diente als Hausvogt zunächst im Amt Wohldenberg,

später im Amt Ruthe, er starb 1849 in Sarstedt.

Christoph Gottsleben trat 1796 in den »öffentlichen

Dienst«. Am 16. März 1803 heiratete er Maria Louise Therese Machtzum,

eine Tochter von Johann Heinrich Machtzum

und dessen Ehefrau Marie Anna Katharine Philippina, geb. Raesfeldt. Die

Heiratseintragung bezeichnet Gottsleben als Kanzlist der Regierung

in Hildesheim, doch dürfte er schon bald darauf die Verwaltung des dem

Domkapitel gehörigen Guts in Harsum übernommen haben. Er unterstand dabei

der Aufsicht des Amtsvogts Bernhard Dannhausen in Marienburg, dem das

Domkapitel die Oberverwaltung über das Gut 1798 übertragen hatte. Erst als

Dannhausen diese im Sommer 1810 aus gesundheitlichen Gründen abgab,

verwaltete Gottsleben das Gut selbständig. Die Verwaltung verblieb

ihm auch, als das Domkapitel am 15. Dezember 1810 von der Westfälischen

Regierung aufgelöst und das Gut verstaatlicht wurde, bis zu dessen Verkauf

am 25. Februar 1812. Am 12. Juli 1812 wurde Gottsleben als

Kreis-Kassen-Gehilfe nach Celle versetzt.

Aus seiner

Ehe gingen insgesamt acht Kinder hervor, von denen drei klein verstarben.

Die älteste Tochter Katharine Marie Magdalene wurde 1803 in Hildesheim

geboren, die weiteren Kinder in Harsum.

Gottslebens Ehefrau Maria Louise Therese verstarb am 1. Februar

1828 in Moritzberg.

Amtsvogt und Ortsvorsteher

Im

Königreich

Westfalen (1807-1813) war die alte Ämterverfassung nach französischem

Vorbild durch eine Kantonsverfassung ersetzt worden. Nach dem Ende der

französischen Fremdherrschaft und der Übernahme des ehemaligen Fürstbistums Hildesheim durch Hannover (1813) wurde zum 1. Mai

1815 die alte Ämterverfassung wieder eingeführt. Das Amt Marienburg, das

vorher nur aus zehn Dörfern bestanden hatte, erfuhr dabei eine nicht

unwesentliche Erweiterung, u.a. durch das Flecken Moritzberg. Das Amt

Marienburg wurde in eine Hausvogtei mit Sitz in Marienburg und in eine

Amtsvogtei mit Sitz in Moritzberg aufgeteilt. Zur Amtsvogtei gehörten

außer Moritzberg die Dörfer Ochtersum, Barienrode, Diekholzen, Söhre und

Egenstedt, außerdem die Gutsbezirke Trillke und Röderhof.

Zum Amtsvogt des Amtes Marienburg wurde zunächst Ignatz Pellens

ernannt, der schon dem ebenfalls 1810 aufgehobenen Moritzstift ab 1779 als

Gerichtsvogt gedient hatte. Der von den Vögten des Amtes abzuleistende

Diensteid beschreibt ausführlich deren Aufgabenbereich. Pellens trat

bereits im November 1815 in den Ruhestand. Christoph Gottsleben

wurde zum 5. Dezember 1815 zu seinem Nachfolger ernannt und nahm seinen

Wohnsitz auf einem ehemaligen Stiftshof in Moritzberg, möglicherweise

zunächst auf dem »Graenschen Hof«,

später auf dem »von Bührenschen Hof«.

Der letztgenannte Hof kam 1819 aus dem Nachlass der verstorbenen Frau

Elisabeth Waesch, geb. Thost, zum Verkauf. Da Christoph Gottsleben

mit 1840 Reichstalern das Höchstgebot abgegeben hatte, erhielt er – mit

Einwilligung der Königlichen Kammer – den Zuschlag. Für den Ankauf lieh er

sich von dem Hildesheimer Hofrat Dr. Werner die Summe von 1300

Reichstalern in Gold. Bisher konnte nicht ermittelt werden, bis wann ihm

das Anwesen gehört hat. 1830 war es im Besitz des Braumeisters und

Eigentümers des angrenzenden Moritzberger Brauhauses, Heinrich Wilhelm

Baumann. 1831 verkaufte Baumann den Hof für 2000 Reichstaler Gold an

Christoph Gottslebens Bruder Anton, allerdings wohnte Christoph mit

seiner Familie nach wie vor dort.

|

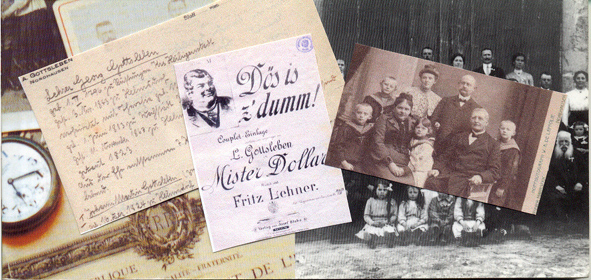

Die ersten

Hildesheimer Turnübungen fanden

am Fuß des Moritzberges statt,

vermutlich im Garten von

Christoph Gottsleben (um 1828)

(Lithographie: Stadtarchiv

Hildesheim,

Bestand 967 Nr. 183)

|

Heutiger Zustand der

Bennostraße 5,

ab 1819 Wohnsitz der Familie

von Christoph Gottsleben

(Foto: Jutta Finke, 2012)

|

Zur Zeit der Ernennung Christoph Gottslebens zum Amtsvogt

bekleidete ein ehemaliger Kanoniker beim Moritzstift, Carl Voss, die

Stelle des Moritzberger Ortsvorstehers. Anfang 1816 legte Voss das Amt

nieder. Über eine Gemeinde-Verfassung verfügte der Ort nicht und da sich

kein anderer Einwohner fand, der bereit oder in der Lage gewesen wäre,

Voss’ Nachfolger zu werden, trug das Amt Marienburg Gottsleben die

Stelle an. Weil dieses auch der Wunsch der »ganzen« Gemeinde Moritzberg

war, erklärte sich Gottsleben zwar zur Übernahme bereit, erbat sich

aber zwei, mit den Ortsverhältnissen vertraute »geschworene Männer« zur

Unterstützung. Die Königliche Regierungs-Kommission genehmigte die

Ernennung Gottslebens, dem dafür die Benutzung des

Bürgermeistergartens (»Knickgarten«), fünf Reichstaler Schreibgebühr und

die Befreiung von den Lokallasten zugestanden wurden. Diese Entlohnung

entsprach derjenigen des Moritzberger Bürgermeisters zu Stiftzeiten, dem

jedoch nur wenige, kaum nennenswerte Aufgaben oblegen hatten und die in

keinem Verhältnis zu den vielfältigen Dienstgeschäften des Ortsvorstehers

im 19. Jahrhundert standen.

Ab 1821 versuchte Gottsleben wiederholt, eine Verbesserung

seiner Entlohnung als Ortsvorsteher zu erreichen. Diese hätte von der

Gemeinde aufgebracht werden müssen. Da deren vorwiegend arme Mitglieder

dazu aber nicht in der Lage waren, bemühte sich Gottsleben, sie aus einer

anderen öffentlichen Kasse, nämlich von der Klosterkammer als

Rechtsnachfolgerin des Moritzstiftes, zu erhalten. Er glaubte, dass diese

schon deswegen herangezogen werden könnte, da seine polizeilichen Aufgaben

früher von den Gerichtsbediensteten des Stifts wahrgenommen und diese auch

vom Stift entlohnt wurden. Zwar wurde die Berechtigung seiner Forderungen

– so vom Amt Marienburg – anerkannt und von diesem auch unterstützt, seine

Anträge jedoch sowohl von der Klosterkammer als auch anderer höherer

Stellen als nicht zuständig abgelehnt.

Gottslebens Bezüge als Amtsvogt waren eher mäßig und

werden 1823 mit insgesamt 346 Reichstaler jährlich angegeben,

einschließlich der Naturalbezüge, Sporteln

usw. Die 1824 erfolgte zusätzliche Übertragung der Hausvogtei des

vormaligen Amtes Marienburg

mit den Dörfern bzw. Gutsbezirken Marienburg, Itzum, Walshausen, Lechstedt,

Heinde, Listringen, Hockeln, Detfurth, Wesseln, Groß und Klein Düngen,

nahm Gottsleben zum Anlass, um wegen angeblicher Arbeitsüberlastung

als Ortsvorsteher zurückzutreten. Da das Amt Steuerwald-Marienburg ihn

aber in dieser Position behalten wollte, weil man befürchtete, dass sich

kein geeigneter Nachfolger finden würde, drängte es seinerseits die

Königliche Landdrostei, sich für die Gottsleben bis dahin

verweigerte Gehaltserhöhung einzusetzen. Erst daraufhin bewilligte das

Königliche Kabinetts-Ministerium in Hannover ihm 30 Reichstaler jährlich

aus der Klosteramtskasse und Gottsleben blieb dem Bergflecken noch

für einige Jahre als Ortsvorsteher erhalten. Als jedoch 1828 von den

Ortsvorstehern oder den Gemeinde-Rechnungsführern die Stellung einer

Kaution verlangt wurde, war er nicht in der Lage oder willens, diese

aufzubringen und zog es daher – und außerdem wiederum mit der Begründung

der Arbeitsüberlastung als Amtsvogt – vor, den Dienst abzugeben. Gegen die

von ihm vorgeschlagene Ernennung des Schneidermeisters Hollemann zu seinem

Nachfolger protestierten die Moritzberger allerdings und verlangten, ihren

Ortsvorsteher und sechs Nebenvorsteher selbst zu wählen. Gottsleben

stand einer solchen Wahl skeptisch gegenüber und lehnte eine Beteiligung

an den darüber geführten Verhandlungen ab. Die Gemeinde setzte sich mit

ihrer Forderung schließlich durch, auch wenn die am 7. Juni 1830 unter der

Leitung des Hausvogts Hoevel

durchgeführte Wahl von der Landdrostei beanstandet und am 28. August 1830

wiederholt werden musste, diesmal unter Gottslebens Leitung.

Es war Gottslebens Bestreben als Ortsvorsteher, das

Vermögen der Gemeinde, das bis dahin lediglich aus dem »Knickgarten« und

den als Dienstwohnungen genutzten Pfarrhaus und Hirtenhäusern bestand,

möglichst zu vergrößern, um dieser dadurch einige Einnahmen zu verschaffen

und somit den Moritzberger Einwohnern die Aufbringung der Gemeindelasten

zu erleichtern. Unter ihm wurde der Gemeinde 1824/25 einige Grundstücke am

Krehla zur Urbarmachung überlassen und von ihr an Gemeindemitglieder

verpachtet. Als Gottsleben das Amt zwei Jahre nach dem Tod seiner

Frau 1830 abgab, erzielte die Gemeinde aus ihrem Vermögen 70 Reichstaler

jährlich. Gottsleben organisierte auch die Moritzberger

Armen-Fürsorge durch Einführung wöchentlicher Sammlungen und erwirkte

außerdem einen Zuschuss aus dem Klosterfonds von 200 Reichstalern jährlich

zu diesem Zweck.

Gottslebens

weitere Dienst- und Lebensjahre

Gottslebens

Rücktritt als Ortsvorsteher änderte nichts an seiner Stellung als Amtsvogt.

Wegen seines fortgeschrittenen Alters und der vielleicht innerhalb kurzer

Zeit möglichen Pensionierung genehmigte die Landdrostei 1844 die

Bestellung seines Sohnes Joseph zu seinem Adjunkten (Gehilfen), allerdings

musste Gottsleben seinen Sohn von seiner Diensteinnahme

unterhalten. Auf eigenen Wunsch wurde Gottsleben vom Königlichen

Innenministerium zum 1. Oktober 1852 in den Ruhestand versetzt. Nach

seiner Pensionierung zog er nach Hildesheim, wo er sich bei seinem Sohn

Wilhelm Anton zunächst in der Kurzen, dann in der Langen Burgstraße

aufhielt. Der von ihm bewohnte Hof in Moritzberg, der nachweislich noch

1848 seinem Bruder Anton, damals in Mainz ansässig, gehörte, dürfte erst

nach seinem Fortzug von diesem an den neuen Eigentümer, Carl Ernst von

Drechsel, verkauft worden sein.

Für die

Ausbildung und Zukunft seiner Söhne hatte Gottsleben

Sorge getragen und dafür nicht unerhebliche Summen aufgewandt.

Wilhelm

Anton (1812-1867) studierte in Göttingen Jura und war später

Obergerichtsanwalt in Hildesheim. Er trat als Turner

und Mitbegründer des MTV von 1848, aber auch als unermüdlicher Politiker

und führendes Mitglied der Hildesheimer Deutschkatholiken

– denen auch sein Vater und weitere Familienmitglieder zuneigten – hervor.

Joseph erlernte auf der »Ökonomie Heinde« die Landwirtschaft und war

später als »Aktuar« (mittlerer Gerichtsbeamter) tätig.

Anton Hermann

wanderte 1846 nach Amerika

aus und erhielt für die Überfahrt, den Ankauf und die Einrichtung einer

Farm von seinem Vater über 1000 Reichstaler. Die beiden Töchter Magdalene

und Wilhelmine blieben unverheiratet und weilten Zeit ihres Lebens bei

ihrem Vater und später bei ihren Brüdern Anton, der ebenfalls

unverheiratet war, und Joseph. Christoph Gottsleben starb am 22.

Oktober 1860 in Hildesheim.

Quellen

![]()

![]()